Наверное, он и сейчас жив. Откуда мой муж был знаком с этим

Гаврильчиком, я точно не знаю. По-моему, их познакомила Валя, в

которую он был влюблен, а у этой Вали был муж (режиссер какой-то

известный, но фамилии не помню, да и никому он был не известен тогда,

это потом он как-то немножко прославился в Питере... сама же Валя

училась и дружила (в Литинституте) со Светой Василенко и Садур... мне

муж говорил, что Садур такая страшная (по характеру) – "она своих

любовников прямо с лестницы спускала одного за другим"... тут я

представляла себе, как Садур бьет с размаху любовников кулаком по носу,

из них брызжет кровь, а потом они один за другим стремительно съезжают

по перилам вниз... Как в мультфильме. Всё. Больше я про Садур ничего не знаю. Даже не читала ее пьес никогда. Как только услышу слово "Садур", тут же

представляю этих любовников, едущих по перилам, и думаю: "ах, это та, что любовников бьет кулаком по

носу... ну, всё ясно"... и вроде бы и читать не обязательно...)..

В 87 году мы с мужем поехали в Ленинград. Валя к тому времени помирилась с режиссером и родила дочь. А

мы приехали прогуляться по Ленинграду и поселились в мастерской Гаврильчика. Мастерская находилась

где-то на Васильевском острове. Вход туда был прямо из подворотни. То есть, заходишь в арку и посередине

арки, сбоку – дверь. Открываешь эту волшебную дверь, а за ней – прямо настоящая квартира, только очень

низенькие потолки и еще нет горячей воды. И ванной нет. Окошко в одной комнате совсем маленькое, его

почти не видно, поэтому всё время горит настольная лампа. А в другой комнате окно нормальное. Муж сказал,

что когда-то (может быть, во времена Достоевского), эта мастерская

была дворницкой.

В большой комнате, где есть окошко, были расставлены картины Гаврильчика. Я внимательно их осмотрела.

Картины были хорошие, только все в серо-коричневых тонах – я сообразила, что они стилизованы под старые

фотографии. С картин пялились страшные тупые мужики и уродливые бабы. Я сообразила, что это

символизирует собой уродливость бюрократического общества. Короче говоря, картины были антисоветские,

и смотреть на них было очень тоскливо. Пока я рассматривала картины Гаврильчика, я так расстроилась (

из-за уродливости нашего бюрократического общества), что Митя у меня в животе стал сильно бить ногой

прямо в правый бок, где находится печень. Мите было уже восемь месяцев,

и он вскоре должен был родиться.

Потом пришел сам Гаврильчик и принес портвейна. К Гаврильчику должны

были придти иностранные корреспонденты, он сидел и поджидал их,

беседуя с нами.

Хорошо у вас тут, уютно, – сказала я. Картины я хвалить не стала.

Не потому, что они мне не понравились(они мне, в принципе, понравились),

а потому, что как-то неудобно хвалить человека, к которому и так

постоянно шастают иностранные корреспонденты, – то есть, как бы

само собой разумеется, что и картины всем должны нравиться, а хвалить

лишний раз – это как бы допускать мысль, что кому-то картины могут

и не понравиться... Поэтому о картинах я промолчала.

– Да, у нас тут хорошо... – сказала Гаврильчик, – мы тут

раньше и жили с Тамарой, – Гаврильчик заулыбался, видимо, вспомнив

молодость, – отсюда она и рожать поехала... – тут он с

сомнением посмотрел на меня: а не рожу ли я прямо сейчас у него в

мастерской?..

Потом в дверь позвонили, раздались иностранные голоса, зашли какие-то

веселые здоровые мужики, с сумками через плечо, где, наверное, были камеры и фотоаппараты, и Гаврильчик

пошел с ними беседовать, – в ту комнату, где картины. По-моему, они там продолжали выпивать, но,

наверное, уже что-то иностранное, то, что корреспонденты принесли. Так прошел примерно час. Муж, допив

портвейн, уснул. Я тоже прилегла и минут на пятнадцать задремала.

Когда я проснулась, в мастерской было тихо, только раздавались какие-то странные звуки из соседней

комнаты. Я пошла посмотреть :что делают корреспонденты и Гаврильчик? Корреспондентов не было, в

беспорядке валялось несколько бутылок из-под чего-то красивого иностранного... Пепельница была полна

окурков, а посреди комнаты прямо на полу валялся Гаврильчик и громко храпел. И так мне вдруг стало грустно

и одиноко, что и представить нельзя... Странные мысли закрутились у меня в голове ( Митя при этом тоже

расстроился и стал бить ногой в другой бок, где сердце): вот приезжают... поят... не видят разве, что человек -

алкоголик... вино-то было сухое, а он вот уже валяется... И долго, проваляется, я думаю... Им плевать: они,

гады, напишут статью о гонимых советской властью авангардистах и денежки получат... До каких же пор.... и

т.д. Что же делать? ... Ведь жалко Гаврильчика, человек он уже немолодой, а поднять и уложить его на диван я

не смогу – тяжело...

Я прошлась по мастерской в поисках сигареты. Но и сигареты не было. Тогда я достала из пепельницы окурок

подлиннее, зажгла спичку, тщательно обожгла фильтр (гады иностранные, может быть у них зараза?) -– и

закурила. До этого я не курила, а тут решила закурить. Митя даже успокоился. "Ладно, Митюша, – сказала я, -

покурим один раз, что же делать..."

Потом я взяла остатки нашего портвейна, капнула в стакан, развела это водой и выпила. Еды не было. Я

сидела и думала о чем-то. Конечно, сейчас я могу написать, что думала я о чем-то возвышенном. Например, о

том, что так жить нельзя, что всё равно скоро всё это рухнет, что

Ленинград переименуют в Петербург и т.д.

Дальше я могу развести рассуждения о том, что вообще это мрачное время, которое было и осталось ВСЕЙ

нашей жизнью, – это – смешно подумать – 10-15 лет! И какой бы сюрреалистической она ни была, это именно

она нам кажется правильной и настоящей, а не та, хорошая, правильная и демократическая, наступившая

потом. Нет, не голые красоктки на журналах кажутся нам естественным искусством, а дебильные рожи на

картинах авангардистов....Такова уж наша судьба. а по поводу Ленинграда и Петербурга, честное слово, мне и

сейчас совершенно всё равно. Я его и сейчас Ленинградом называю.

Но нет, ничего такого я писать не буду. Ничего такого я ни тогда, ни сейчас не думаю.Я просто сидела, курила

этот окурок, постепенно впадая в какой-то оцепенение. Как кролик, которого хочет съесть удав, а они сам

лезет к нему в пасть, так же и я чувствовала, что двигаюсь куда-то, в какую-то не ту судьбу и не ту жизнь, не к

тем людям, не туда.... И пути назад уже нет. Вернее, "мы движемся2, – так я думала о себе во множественном

числе, вместе с Митей, который, собственно, вполне существовал и бил ногами то в печень, то в

сердце....Впереди представлялось что-то смутное и черное, в котором виноваты мы сами, а не кто-то, не

мифическая советская власть, а мы, мы и только мы сами... Не знаю, как это объяснить...

Так я сидела долго, и всё пыталась вспомнить: сколько картин было в соседней комнате до прихода

корреспондентов. Не стало ли их меньше? Если их стало меньше, то, может быть, они что-то купили? Дали

Гаврильчику денег? Но картин, по-моему, меньше не стало. А жаль. Потом я прилегла и уснула. Митя тоже

успокоился, наверное, уснул вместе со мной. Ну вот, собственно, и всё.

Все тексты Эвелины Ракитской на "Яхте"

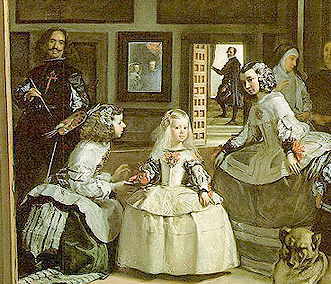

* Картина "Менины" принадлежит кисти испанского художника Диего Веласкеса (VELAZQUEZ, Diego: "Las Meninas", 1656, Museo del Prado, Madrid)

|

Отозваться в Бортжурнале Высказаться Аврально |

*

*