|

|

|

| ----- | Причал | ----- | Просто | ----- | Ритмы | ----- | Мостки | ----- | Брызги | ----- | Аврал |

|

|||||||||

|

Пепе Моралес устало сел на край тротуара и сплюнул. За

весь вечер он продал дозу крэка и три косяка. Один из них в кредит. В

Южном Бронксе было слишком много торговцев и слишком мало денег. Пепе

боялся. Он всегда боялся, но как-то жить надо. У него больная мать.

Невысокий чувак в темных очках отделился от угла здания

и мягко двинулся к Пепе. Белый, с перстнями и в рубашке от Гуччи. Дурило,

– подумал Пепе, – тебя же здесь убьют. Лучше отдай деньги мне и уколись

напоследок. Белый подошел и уставился изучающе. Пепе стало

жутковато. – Есть возможность, – туманно высказался очкастый. –

Хочешь сменить место? Я тебе позвоню.

Он исчез, не дождавшись ответа и не записав номер. Но

неделю спустя он действительно позвонил. На следующий день Пепе Моралес

стоял на углу Четырнадцатой и Седьмой. За первые пятнадцать минут он

заработал столько, сколько за вечер в Бронксе. Впервые за долгое время он

не боялся. |

|||

Бобби Дельгадо мёрз на углу Четырнадцатой и Седьмой. С

неба валилась гадкая серая слякоть. Назвать ее снегом язык не

поворачивался. В такую погоду ничего не поворачивалось. Бобби вспомнил

лето, пляж, Софи... шикарная девка, жаль, что шлюха.

– Что за трава у тебя сегодня? – вырвал его из грез

грубый голос. Незнакомое чисто выбритое лицо. Одежда потрепанная, но

чистая. Богатенький, должно быть.

Через полчаса Бобби был арестован с поличным при

попытке продать выбритому клиенту – сержанту полиции Марку Чейни – порцию

героина. |

|||

– Слушаю, – раздался в трубке красивый баритон Луиджи Сарди.

– Джиджи, привет. Это Тони Валетта. Мы встречались у Дика. – Да, именно я. Мне нужно поговорить с отцом... Не телефонный разговор. У нас проблема.

– Сможешь. Ты сможешь. Да, кстати, помнишь ту блондинку? Да-да, в голубом была. Она о тебе спрашивала. Дон Мауро Сарди встретил Тони в своем огромном, но просто обставленном кабинете – офисный стол, ковер на полу и мадонна с младенцем за спиной.

– Дон Мауро, простите что беспокою. Меня зовут Тони Валетта. Мы с Диком Бастоном были партнерами. Ваш сын может за меня поручиться.

– Уже поручился. Иначе бы я с тобой не разговаривал. Дальше? – Дон Мауро был почему-то сердит. Должно быть, Тони выбрал не лучший день. Но отступать было поздно.

– Идиот. Я ему говорил – допрыгается... А почему я узнаю это от тебя? – спросил Дон с угрозой в голосе. Пока Тони подыскивал ответ, Дон схватил трубку, – Мария! Найди мне Фредди, быстро! – Фредди явно ждали неприятности. Выходя из ворот виллы Сарди, Тони почувствовал, что взмок. С трудом сдерживая себя, чтобы не вытворить на радостях что-нибудь глупое, он зашел за угол, убедился, что за ним не следят ни люди, ни видеокамеры Дона, и дал волю эмоциям – неграциозно, но энергично подпрыгнул, дернув в воздухе всеми конечностями, и издал торжествующий крик.

Он нарочно пошел пешком и решил сделать крюк. Это его город. Ну, не весь. Но это только начало. Год назад, после долгих пререканий и за немалый отступной он отделился от Дика, взяв у него в аренду небольшой квадрат за Девятой авеню. А теперь вся нижняя западная сторона принадлежала ему. Дик и помощники за решеткой, все его худшие люди тоже, а лучших он переманит.

У входа в парк совсем еще молодой нищий тряс мелочь в

стакане от кока-колы. Попрошайки раздражали Тони – сидят, воняют. Нет, чтоб работать. Но сейчас он не глядя вытащил из кармана купюру и кинул ее в стакан. Ему нравилось думать, что это по меньшей мере десятка. Но это был доллар. Нищий промычал что-то вслед. Даже поблагодарить как следует не могут, – брезгливо подумал Тони и ускорил шаг. Надо было приготовиться к приему товара. |

|||

|

Эдвард застал королеву на полу, в бурой луже, с залитым кровью лицом. Он поднял ее на руки и понес к кровати. Голова Элеонор бессильно свесилась, тело содрогнулось, и отвратительный сгусток влажно выкатился изо рта на пол.

Пожилая полная гречанка с ужасом забилась в угол, сжимая в руках пузырек. Эдвард подбежал к ней с бешеными глазами и затряс, – "что ты ей дала?" Старуха залопотала, но он не понимал ни слова. Он распахнул дверь, – "Кто-нибудь понимает по-гречески?" – Никого не было, только несколько перепуганных амазонок Элеонор жались к стенам. Греческого они не знали.

Он наказал Марте не отходить от королевы и влить в нее, если возможно, воду. Резко схватил знахарку за руку и вытащил из комнаты. Слетел по лестнице. Старуха болталась сзади, причитая и задевая углы. Выбежал из дворца и ринулся вправо. Ворвался в кузницу. Константин, огромный и устрашающий в не раз прожженном черном халате, повернулся к Эдварду с молотом в руке. За его спиной виднелся очаг с раскаленными углями, а рядом лежали клещи. Охватив все это взглядом, старуха истошно завопила. Константин вопросительно посмотрел на Эдварда.

– Успокой ее. И выясни, что было в этом пузырьке, – знахарка так и не выпустила его из рук. Кузнец долго говорил успокаивающим голосом. Старуха постепенно утихла и наконец ответила. – Это ее секрет, – перевел кузнец. – Шесть поколений ее семьи... Эдвард не стал слушать про старухиных предков. – Шесть поколений? – заорал он, решительно подошел к очагу, схватил тряпкой клещи и окунул их концы в угли. Знахарка снова завизжала и быстро заговорила. – Уксус, – перевел кузнец, – ростки овса, семена белены, листья... как это по-французски – такие желтые цветы...

– Глаза лягушки. Чесночный отвар. Толченый жемчуг, – продолжала тарахтеть старуха...

Когда, перечислив десятка два трав, кореньев и внутренностей животных, она стала повторяться, Эдвард бросил ее и кинулся в город. Он без труда нашел нужный квартал. Серые глиняные хижины с

маленькими окошками. Пустые улицы. Ни единого ребенка. Тощие мулы, непонятно что клюющие куры и запах безнадежности. Наконец он увидел человека. Старый гончар, склонившись над кругом, ласково и бесцельно мял бесформенный кусок глины. Элиазар окликнул его. Старик не слышал. Элиазар подошел ближе. Поздоровался. Гончар равнодушно посмотрел на него и вернулся к работе. – Я ищу врача, – сказал Элиазар. Еврейские слова показались ему странными на вкус. – Здесь нет врача, – ответил гончар, не поднимая головы.

– Здесь нет врача, – устало повторил старик. – Здесь никого нет. – Он вдруг уставился прямо на Элиазара, – Вы убили мою жену. – Вы. Франки, германцы, норманы. Кто вас разберет. Грязные язычники. Охотники за костями. Я стар. Я вас не боюсь. Мне уже все равно.

– Стой, – Элиазару наконец удалось вставить слово. – Я еврей. Я же говорю с тобой на твоем языке. – Ты еврей? – старик, казалось, поверил, и тут его взгляд уперся куда-то ниже подбородка Элиазара, и тот кожей почувствовал серебряный крестик, подаренный ему Элеонор. – Это... – он прикрыл крестик рукой, – я выдаю себя за христианина. Меня зовут Элиазар Леви из Малмсбери. – Это в Англии, – поспешил добавить Элиазар.

– В Англии... – недоверчиво повторил гончар, – аптекарь живет вон на той улице. Третий дом справа. Только он все равно тебе не поможет.

Аптекарь был так же стар, как и гончар. В этом квартале все были стары. Помогать он действительно отказался. – Я заплачу, – сказал Элиазар и тут же понял свою ошибку.

– Ты заплатишь? – завопил старик, и голова его затряслась. – А кто заплатит за мою дочь? Кто заплатит за Израэля и его семью? – он затряс клюкой, указывая куда-то через дорогу. – Дикари... Идолопоклонники... Детоубийцы.

Это не имело значения. Голос старика, взвизгнув, перешел в рыдание. Он плакал в голос, как плачут женщины на похоронах и очень маленькие дети. Несколько голов высунулись из соседних дверей. Пожилая женщина увела старого аптекаря в дом, укоризненно взглянув на

Элиазара. Он постоял какое-то время, растерянно глядя на закрытую дверь. Город населяли в основном греки, а он был невысокого мнения о христианских врачах, особенно после случившегося. А сам он не имел представления, что делать. Он повернулся и побежал назад, во дворец. Он только миновал соседний дом, когда его окликнули. Кричала женщина. Та самая, что увела аптекаря в дом. – Он хочет видеть тебя. Старик стоял у двери с размазанными по лицу слезами. Он стал рассказывать, произнося еврейские слова на греческий манер, всхлипывая и задыхаясь.

– Я был врачом. Хорошим врачом – не то что эти ваши христианские невежды, – он жестом остановил Элиазара, который опять хотел возразить. – Я лечил принца Роджера и его детей. – ...И нынешних тоже, – добавил он сквозь зубы, кивнув на

дворец.

– ...А в ту ночь у меня на руках умерла девочка. Дочь принцессы Констанции. Ей было восемь лет. Ее звали Адриана. Я ничего не мог сделать. Никто бы ничего не смог сделать! – старик повысил голос, как будто его упрекнули.

– ...Бедную девочку все любили. В ту ночь плакал весь дворец. А наутро Констанция обвинила меня. Она совсем взбесилась от горя. А этим головорезам только того и надо было. Они перед этим ходили воевать с эмиром... Они все время с ним воюют. Пришли потрепанные, так что у них руки чесались подраться. А мусульмане или евреи – какая им разница? И они пришли сюда.

– ...Убили мою дочь. И еще многих. Сожгли синагогу. Раввина заставили молиться их идолу, а потом тащили за ноги за лошадью. Меня оставили жить. Зачем?

Аптекарь уставился на Элиазара, ожидая ответа на этот невозможный вопрос.

– С тех пор я никого не лечу. Зачем лечить людей, если их убивают? Но моя жена – добрая женщина. Она сказала помочь тебе. Мы уже старые. Нам нечего больше бояться. Я все равно не пойду с тобой. Но я могу посоветовать. Что произошло?

Элиазар рассказал, стараясь не забыть ни одного ингредиента старухиной смеси.

– Воевать. Казнить, жечь, ломать. Это они умеют. Лечить – нет, – он ушел в дом и вернулся с пузырьком. – Этим смажь ей тело. Особенно живот. А это, – он протянул Элиазару тряпичный мешочек, – свари и давай ей выпить. Если на то Его воля – она выживет. Не забудь

помолиться. Элиазар поблагодарил старика, твердо решил его навестить, и рванулся в сторону дворца, но лекарь окликнул его: – Если ей станет хуже – беги от них. Элеонор так и лежала без чувств. Эдвард не мог оторвать взгляда от ее рук. Бледные, неподвижные, старые – они бессильно лежали на одеяле. Он взял ее за запястье. Жар. Пульс слабый.

Марта с отчаянием в глазах остужала лоб Элеонор смоченной в воде тряпкой. Только сейчас Эдвард заметил Альберта, королевского лекаря. Тот шагал из угла в угол, совершенно убитый,

и остервенело молился. – Если она умрет, мне тоже конец. Так сказал Его

Величество. Его Величество не знает, что произошло. Все боятся сказать. Я тоже боюсь. Ему сказали только, что Ее Величество умирает... Эдвард выставил его за дверь, а мешочек с травами

швырнул Марте, – Свари, быстро!

Он остался один. Открыв пузырек, он задрал широкое платье Элеонор. Превозмогая стыд, стараясь не смотреть на беззащитное тело, он вылил пахнущую болотом темную гущу на руку и начал втирать в живот королевы. Дверь открылась. Вернулась Марта. Она вскрикнула,

прикрыв рот рукой, увидев Эдварда над голым телом королевы, покрытым черно-зеленой жидкостью. С трудом успокоив ее, он приказал продолжать. Приподняв голову Элеонор, он влил ей в рот зловонный отвар.

| |||

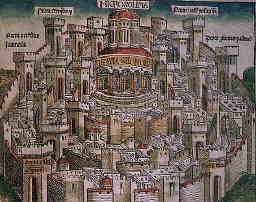

Иерусалим встретил остатки Христова воинства линялым

камнем и восточным гомоном. Кирпичные фасады церквей нагло заполняли осыпающиеся колоннады. Всадники, носильщики с паланкинами, возницы с повозками кирпича и арабские торговцы сталкивались на перекрестках,

устраивали заторы и ожесточенно ругались на десятке языков. Среди блистающих новизной золоченых крестов там и сям стыдливо торчали минареты. Изумленно озираясь, Элиазар безуспешно пытался

пробудить в себе чувство, которе привело его сюда. Этот варварский новый город не был Иерусалимом Соломона. Вокруг утомленные рыцари спешивались, чтобы припасть губами к выщербленным камням. Они нашли свой Иерусалим.

Чуть впереди поскрипывал на булыжниках королевский фургон. Из-за полога выглядывало бледное лицо Элеонор. Она пролежала без чувств пять дней, Эдвард не отходил от нее, не ел и почти не спал. А на шестой день, как только она в первый раз, пошатываясь, встала с постели, Людовик настоял на немедленном отъезде в Иерусалим. Занятый приготовлениям к битвам, он так и не узнал, что произошло с его

женой. Она все еще была очень слаба. И по-прежнему беременна.

| |||

В Иерусалиме Эдвард снова нанялся помогать кузнецу. У него как раз стали сносно получаться ножи, когда за ним пришли. Последняя повозка обоза только что скрылась за воротами города. Огромная разношерстная армия сразу с тремя королями во главе шла на Дамаск. Элеонор оставалась в городе. Она жила у своего родственника, графа Куэ. Она немного округлилась за прошедшие два месяца. Совсем чуть-чуть. Можно и не заметить, если не знать.

– Я еще не поблагодарила тебя, – сказала она. – Служить Вашему величеству само по себе является... – начал Эдвард, но она оборвала его. – Завтра приходи сюда в полдень. Назавтра британскому еврею Элиазару Леви был пожалован титул кавалера. В подарок от своего сюзерена – престарелого графа Куэ – он получил клочок аквитанской земли и меч, принадлежавший погибшему сыну

графа. Элеонор добавила к этому позвякивающий мешочек, и приказала купить коня и приличную одежду, и явиться завтра за приказаниями. Третье за последние полгода имя Эдварда звучало: кавалер Эдуард де Сан-Жак, по имени ветхой часовни, стоявшей на его земле. – Французскому дворянину не пристало заниматься кузнечным ремеслом, – полушутя сказала ему Элеонор при следующей встрече. Пока он размышлял о свободе французского дворянина по сравнению с самозванным лекарем, она продолжила, показывая на свой живот:

– Помню, – отмахнулась Элеонор со злостью. – Помню. Я рожу этого ребенка. Но не здесь. Мы едем на Синай. Эдвард с трудом скрыл волнение. Синай. Земля Моисея. Вслух он сказал: – На Синае есть монастырь святой Катерины. Там моя тётя, – у Элеонор везде были родственники. – Арабы не звери. Они пропускают туда монахинь. Значит, я стану монашкой, – она игриво хихикнула, снова посмотрев на живот. – А ты будешь моим слугой. Марта тоже поедет с нами. |

|||

Шесть дней они тряслись безжизненными мешками на спинах верблюдов среди одетых в белое бедуинов. Сначала по цветущей степи, потом по мертвой земле, которая казалась бы никому не нужной, если бы не обилие вооруженных людей. Караван вел смуглый лысый араб по имени Абдулла. Торгуясь, он поставил три условия: не брать оружия, каждому везти свою воду, ни с кем не заговаривать. На вопрос о еде он беспечно махнул рукой: "Аллах подаст". Входить в монастырь мужчинам запрещалось. Эдварда поселили в домике для слуг сразу за воротами. Делать было нечего, и он бесстрашно исследовал окрестности. Забирался на вершины, молился, просто смотрел по сторонам. Если долго смотреть на песок, видно, как двигаются барханы. Ему нравились эти пустые холмы. Любой из них мог быть Синаем. Сам Моисей не отличил бы эти поросшие чахлыми кустами камни один от другого. Карабкаясь на один из холмов, Элиазар вдруг оказался перед входом в пещеру. Песок вокруг дыры выветрился, обнажая пересохшие, потрескавшиеся серые губы. Как кривые зубы, у входа торчали несколько острых камней. Элиазар попятился от неожиданности. Позже он узнал, что местные так и называли эту пещеру: пасть льва. Он протиснулся между зубами, почти ожидая встретить гигантский язык. Пещера уходила вправо, он повернул, сделал несколько шагов и остановился, оказавшись в темноте.

Когда он снова начал что-то различать, то увидел десяток людей, сидящих вокруг седобородого старика. Все они смотрели на Элиазара – очевидно, его давно заметили. Еще двое решительно отделились от стен, бросились к нему, твердо схватили за локти и уложили на каменный пол. Вокруг засуетились, больно связали за спиной руки, отнесли вглубь пещеры и бросили в круг, к ногам старика, которого они называли Имам. – Кто послал тебя? – заговорил Имам тихо, с грустью в

голосе. Пожив несколько месяцев в Иерусалиме, Элиазар понимал и немного говорил по-арабски.

– Ты лжешь, христианин. Здесь никто не бродит просто так. Сегодня ты умрешь. Время знания еще не пришло, – таинственно проговорил старик. –

Всякий, кто нашел нас, должен умереть. Особенно христианские собаки. – Я не христианин, – громко сказал Элиазар, но Имам не слушал. Один из арабов поднялся, вытащил длинный нож и встал над ним, ожидая сигнала. Элиазар посмотрел вниз – в сторону штанов, и произнес арабское слово. Одно из первых, которое он выучил. Кто-то прыснул. Даже суровый Имам слегка улыбнулся. Развязав пояс, он заглянул Элиазару под штаны. Элиазар торжествующе посмотрел на него. – Сказано – плоть от плоти Моисеевой даст нам знание, – провозгласил старик торжественно. | |||

Мик мерз. Пока ему не пришлось ночевать на улице, он не

замечал, какая в Нью-Йорке длинная зима. Он все еще не привык к этому, хотя четвертый год жил в Центральном парке. Есть вещи, к которым нельзя привыкнуть. Люди вокруг него пропадали. Уходили в поисках теплых мест, или

умирали. Прошлой зимой маленький Билл лежал мертвый два дня, прежде чем его забрали. Он был совсем твердый, когда его поднимали со скамейки. Мик пока держался, хотя ему казалось, что с каждой ночью он промерзал все глубже. В нем оставался только теплый комочек размером со сливу чуть выше желудка. Не помогал ни уродливый зеленый ватник, ни гигантские клоунские ботинки, напиханные тряпками. Хуже всего было вечером, когда солнце давно зашло, а заснуть еще не удалось. Мик тогда сидел на скамейке, сжавшись в клубок, и дрожал, не замечая своего тихого воя. В такой вечер она и пришла. Костлявые пальцы платанов смотрели в темное небо, стареющая луна мелькала в осколках стекла, а она стояла над Миком и улыбалась. От нее пахло теплом. Нет, конечно, от нее пахло так же, как и от остальных жителей Центрального парка, как и от самого Мика, но этого запаха он давно не замечал. Пахло теплом. На ней были обвисшие чулки, когда-то бывшие оранжевыми. Или коричневыми. Джинсовая юбка на три размера шире костлявых бедер, заколотая на талии английской булавкой. Легкая куртка – Мик в такой

околел бы в первый же час. И все-таки от нее пахло теплом. И она улыбалась. – Пойдем! – она пританцовывала от холода или нетерпения.

Голос у нее был неожиданно высокий. Редкость здесь. Но не визгливый.

– На сто третью. Я нашла теплое место. Слышишь меня? Теплое место! Теплое место! Теплое место! – она осеклась и обернулась по сторонам, – это будет наш секрет. Ты никому не расскажешь, правда? – она хихикнула.

– Нет, – подтвердил Мик, с наслаждением прислушиваясь к

звучанию свого голоса. Это было одно из десятка слов, которые стали у него получаться в последнее время. И они пошли. Два длинных и не меньше двадцати коротких, продуваемых насквозь кварталов. По дороге Мик выклянчил у редких прохожих два

доллара. Поздно вечером хорошо дают. Один из усвоенных им трюков. Если он когда-нибудь сможет писать, он напишет об этом рассказ. Или статью. Или диссертацию. Доктор попрошайничества Мик Карсон.

Мик всегда смотрел людям в глаза, когда просил деньги. Самое трудное – поймать их взгляд, блуждающий с лохмотьев – на уличные фонари – на свои туфли. Обходящий глаза на безопасном расстоянии. Если клиент забывал об осторожности и беспечно смотрел Мику на лоб или на шею,

он был обречен. Мик бережно перехватывал взгляд, и тогда прохожий уже не мог оторваться от его немигающих внимательных глаз. И не мог не подать. Очень просто, но другие на это не решались. Их глаза бродили вокруг да около, размазываясь по лицу клиента. Мик не делился своими секретами, да и не мог бы. Но сейчас ему хотелось похвастаться. У нее – Теплое место, у него – Взгляд.

Она резко остановилась. Мик не сразу разглядел за буквами граффити железную дверь. Когда она лязгнула за спиной, холодная рука легла Мику на запястье и потащила вглубь – налево – еще вглубь – еще куда-то. В кромешной тьме – ослепительная зажигалка. Чуть мягче – свеча. Вокруг – трубы, раскрашенные в темные цвета. Красный и синий? В углу – картонная коробка. Она – нагнувшись над коробкой, выставив тощий зад,

раскидывая по полу тряпье толстым слоем. Бутылка толстого стекла, торжествующий голос: "Гуляем!", гортанный пьяный хохоток. Жгучая жидкость, тепло в горле. Снова рука – "садись!". Хлеб – сухой, но много. Ее смех, когда он давится от жадности. "Я не отберу!" Еще глоток. Теплая труба за спиной. Тепло. Тепло внутри и снаружи. Пиджак под головой. Пуговица под ухом – мешает. "Спи!" Пальцы, вытирающие капли пота с его лба. Руки, заботливо стягивающие куртку. Вопросительный взгляд. Отвратительные ботинки, пинком отброшенные в сторону. Еще взгляд. Игривый. Мутный. Ласковый. Ее пальцы на его веках. – Спи. Спи. Ты будешь здесь со мной жить, да? Не могу же я одна. Спи. | |||

Сара вернулась в Нью-Йорк налегке. Она не могла

представить себе эти тысячи черных книг в своей маленькой квартире. Из всей библиотеки она взяла только древний Талмуд и книгу Элиазара. Новый римский раввин от благодарности прослезился и неожиданно поцеловал ей

руку. Она остановилась у светофора. Хотела сунуть доллар в протянутую ладонь. В кошельке, как назло – только лиры. Не мигая и не отрываясь, попрошайка смотрел на нее. Глаза даже казались честными. Профессиональный трюк? А если нет? Сара неловко улыбнулась и вложила в руку карточку с адресом благотворительной кухни при синагоге. Эти глаза еще стояли перед ней, когда она вернулась домой и снова открыла книгу Элиазара. Она давно перестала задавать себе вопрос: почему Он допускает то, что допускает. На него ответили многие мудрецы. Те, что не смогли ответить – лишились веры. Многие из накопившихся за века ответов Сара знала, и ни один ее не удовлетворял. Она давно отложила вопрос как неразрешимый, но прочитанное заставило ее вернуться к нему. Это тоже был ответ, не хуже многих других. | |||

Имам посадил Элиазара перед собой, вытащил тонкую книжицу и заговорил нараспев – высоко и немного гнусаво:

Был Моисей при смерти. И призвал Илию, ученика своего, и сказал: Великое знание дал нам Всевышний. И ответил Илия: да, учитель. И сказал Моисей: ты знаешь лишь половину. На горе Синайской был я, когда Всевышний говорил со мной. Дал он мне Бытие, и Исход, дал Левит, и Числа, и Второзаконие. И дал Матрицу. И спрашивал Илия: Но ты не учил о матрице, учитель. Какая матрица? Отвечал Моисей: О матрице справедливости говорю я. В ней все грехи и все пороки людские, и все кары за них, какая за что отмерена. И благодеяния, и все награды за них. Не учил я, потому что сомневался в

Нем. Теперь не сомневаюсь. Он снова говорил со мной. И велел Моисей Илие возвестить народу о Матрице, и найти ее на горе Синайской, и дать народу. Стал Илия учить народ свой, как сказал ему Моисей. И были у него верные ученики числом три: Даниил, Михаил, Гавриил. Но Илия был хромой и слабый глазами, и говорил непонятно. А мать его была египтянкой. Все говорили – что этот урод нас учит? Марк судия и другие говорили против него, будто ложно толкует слова учителя. Сказал Марк судия так: Все, что сверх Закона – против

Закона. Не учи же против Закона, ибо дан он всему племени Авраамову тем, кто выше тебя. Не смущай малых сих, ибо нет веры сыну египетскому. И изгнали Илию из племени, и ушел он странствовать по пустыне. И странствовал с тремя учениками своими, и искал гору Синайскую, но не нашел ее, ибо не было на то воли Всевышнего. И пришел он в город Ашкелон, и учил, что будет кара

евреям за то, что пренебрегли Законом. И слушали филистимляне, ибо многие братья их погибли в битвах с евреями. И когда заболел Илия, то завещал детям своим хранить его знание и найти Матрицу. И пошел Нохум, внук его в девятом колене, с учениками, на гору Синайскую, и нашел плиты каменные. Разложил Нохум плиты по вершине, как завещал Илия. И видит: сорока девяти плит недостает. И

вопросил Нохум всевышнего: где остальное? И не было ему ответа. Имам оторвался от страницы. В углу пещеры Элиазар увидел груду каменных плит. Он не замечал ее раньше, принимая за

осыпавшийся камень. Люди Имама, переодетые в белое, брали по одной плите и бережно выносили их наружу.

Имам снял с лица торжественное выражение и заговорил обычным голосом. Всевышний так и не открыл потомкам Илии недостающих частей Матрицы. Секта Илии угасла, оставив после себя летописи и подробные предписания. Их знание пропало бы, если бы много веков спустя Надим

эль-Хаса не надумал выкопать новый колодец и не наткнулся на сундук. Надеясь, разумеется, на монеты, он не без труда вытащил его на поверхность. Взломал. Сундук был полон свитков, исписанных непонятными

буквами. Надим этот был человеком большой учености. Он заперся со свитками в комнате и неделю читал. С тех пор – вот уже четырнадцать поколений – мужчины из рода эль-Хаса приходили сюда – когда раз в году, а когда и чаще. Всевышний благоволил к ним и открыл почти всю Матрицу. Оставалось восстановить несколько полных табличек, да кое-где – стершиеся

за века строки. | |||

– Боря, иди кушать, – донесся из кухни голос матери, а с ним запах борща и еще чего-то, не пробованного с детства. Борис отложил детектив и вышел из комнаты. Все были уже в сборе и сосредоточенно опустошали тарелки под бдительным взглядом хозяйки. – Боря, завтра бар-мицва сына тёти Рашели, – строго сказала мама, – ты обязательно должен пойти. Рашель будет рада – ты знаешь, она всегда тебя любила. Мальчик, говорят, увлекается математикой. Ему будет интересно с тобой поговорить. За те три недели, что Борис пробыл в Нью-Йорке, он успел посетить уже три десятка помолвок, бар-мицв, обрезаний, дней рождения, просто обедов с родственниками и знакомыми матери, которым, по ее словам, было приятно, интересно и даже важно с ним познакомиться. Почти на каждом мероприятии присутствовала хотя бы одна хорошая еврейская девушка. Времена, когда физик, даже выдающийся, мог считаться знаменитостью, давно прошли, и Бориса это вполне устраивало – от нескольких контактов с журналистами у него остались самые неприятные воспоминания. И вот сейчас к нему пришла известность в неузком

кругу маминых знакомых. Мама, конечно, и раньше любила похвастаться его успехами, но была обычно довольно сдержана. Теперь же, когда их фамилия несколько раз появилась в обычной, не ученой, прессе, ее гордость приняла, наконец, масштаб, свойственный настоящей еврейской матери. Когда вереница гостей, отговорив поздравления, потянулась к столу, наконец подошла очередь Бориса. Тётя Рашель, вовсе не приходившаяся ему тётей, набросилась на него с объятьями, обдав густым ароматом духов, и затараторила, спрашивая его мнения о церемонии и о том, как держался маленький Давид, и не дожидаясь ответов. Большеглазый маленький Давид, который только что стал считаться мужчиной, молчал рядом. Стоя чуть в стороне, на мальчика украдкой смотрела раввин – довольно молодая женщина с серьезными серыми глазами. Она была бы красива, если бы не крупная родинка над губой. Подоспевшая мама поспешила их представить, не забыв упомянуть о всемирной известности Бориса. Пожав руки и обменявшись несколькими незначащими фразами, Борис и Сара сказали, почти в один голос: "мне хотелось бы с вами поговорить". ...Сара слушала неподвижно, подперев рукой подбородок и покусывая губы. Она пыталась понять, чего именно не понимает. Когда Борис закончил, она не сразу заговорила, все еще обдумывая услышанное. Наконец

она встала и открыла перед ним книгу. | |||

Теплый Камень был бур и пупырчат, и казался пришедшим из мира теней. Он покоился на выступе скалы, как на постаменте. Шестеро, голые по пояс, легли в пыль ногами к Камню, как лепестки. Все шестеро были абсолютно лысы. Лицо одного из них было покрыто язвами. В остальном они казались братьями. Они и называли друг друга – Брат. Ночь была безлунной. Пламя свечи в руках Имама заливало плоскую вершину неестественно ярким светом, разбрасывая тени в пустоту. Имам вышел на край обрыва и встал спиной к пропасти, где временами вспыхивали молнии, освещая черные бесплодные тучи. Здесь часто бывали грозы, но никогда не шел дождь. Имам посмотрел в сторону Элиазара, который одиноко ёжился посреди плато. Свеча слепила, и Элиазар толком не видел лица Имама, но уставился туда, где должны были быть глаза. Так они смотрели друг на друга какое-то время. Вернее, Имам смотрел, а Элиазар делал вид, что смотрит. Имам спохватился и подал Элиазару знак, показав на Братьев, и тот распластался по земле рядом с ними. Наконец, Имам отвернулся и заговорил по-арабски резким голосом: – На теплый камень – холодный огонь. Не милости прошу – знания. Возвращаю тебе огонь твой, жду света твоего! С этими словами он задул свечу, и стало темно. Имам молчал, будто ожидая чего-то. Очередная молния разрезала небо надвое, ярко осветив соседний холм и отразившись от прижавшихся к песку шести лысых голов. Он присел на колено возле Элиазара и с силой полоснул его по руке кривым ножом. Кровь закапала в серебряную чашу. Имам встал и пошел по кругу, подходя к каждому из братьев. Потом надел чашу, как корону, на Теплый Камень, который принял дар с раздраженным шипением. Ата хонеин л'адам даат, Инженер прислушался и выделил из гвалта одинокий голос: "Не милости прошу – знания". Редкая просьба. Он достал с полки свернутый в трубочку лист и с силой хлопнул себя по коленке. Гора сотряслась. Стало нестерпимо бело и громко, и Элиазар успел подумать, что навсегда ослеп и оглох, но в следующее мгновение увидел, как Теплый Камень, раскаленный докрасна, приподнимается над своим постаментом, а его запекшаяся корка трескается и разлетается. Когда он очнулся, уже рассвело. Имам раскорячился пауком над пробелом между плитами, разглядывая песок и бормоча бессмыслицу. Элиазар подошел. Бурый запекшийся песок покрывал Матрицу неровным слоем. Выбитые в камне буквы казались кровавыми от засыпавшей их крошки. – Диктуй, – подозвал его Имам. – Вот здесь, – он показал на потертый угол плиты, – Шин. Реш... – Имам записывал, удовлетворенно кивая головой после каждой буквы. – Алеф. Хе. – Стой! – вскричал Имам. – Как Хе? Здесь должен быть Далет. – Смотри сам, – Элиазар посторонился. Имам присел рядом на корточки. Красной пылью по серому камню – Хе. – Хе, – подтвердил Имам, бережно касаясь камня. – Прости меня, господи, – прошептал он и лёгким движением пальцев разметал крошку. – Я так и думал. Что видишь? Элиазар изумленно смотрел на выбитую в камне букву

"Далет". Это кровавая крошка делала из нее "Хе". – Все в руках Его, – ответил Имам на вопрос в глазах Элиазара. – Это ведь Его матрица. Был Далет, теперь Хе.

|

|||||||||